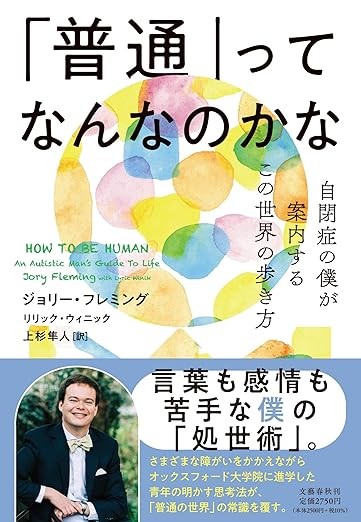

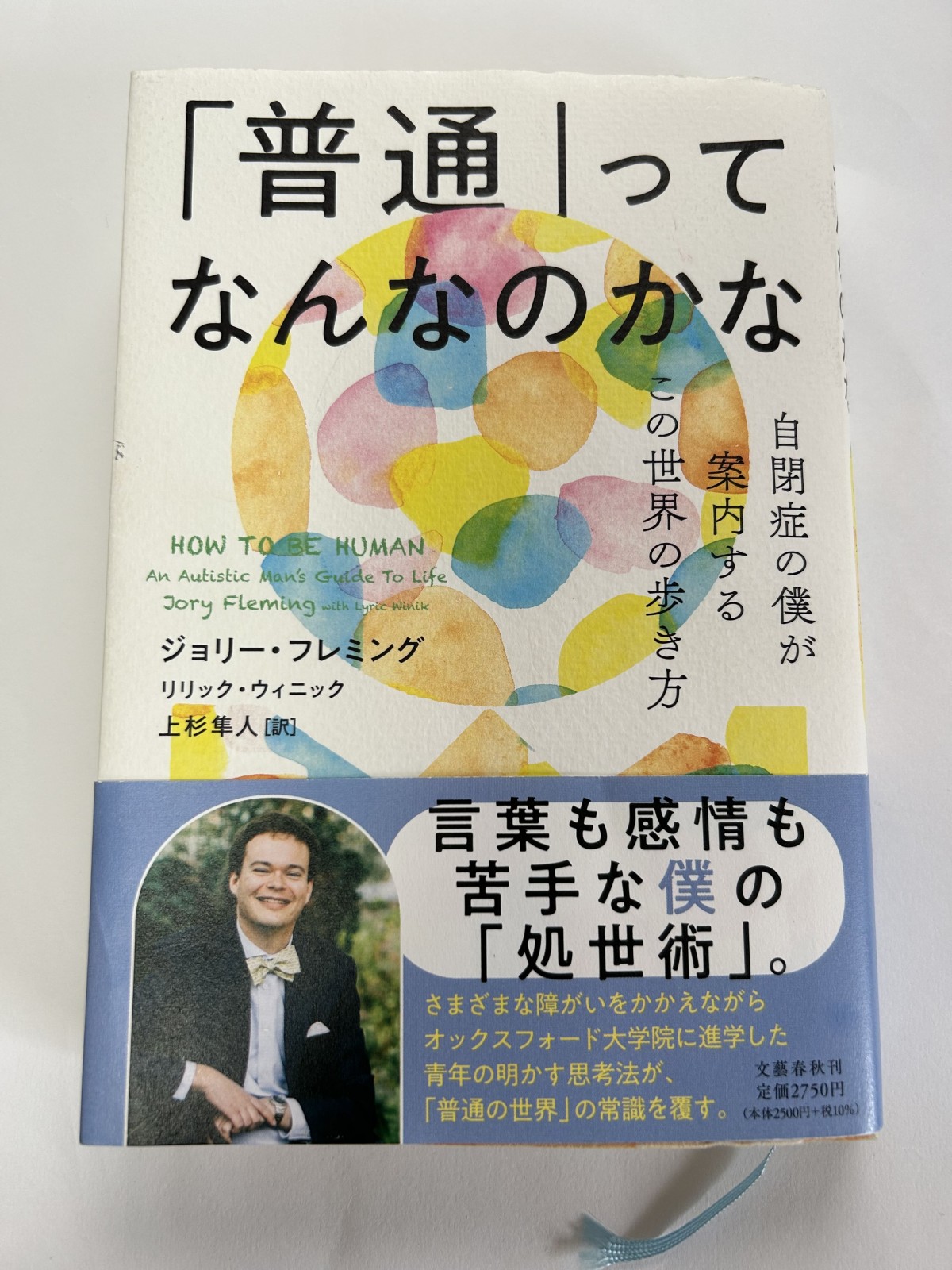

「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方

「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を発信・蓄積しています。

本の紹介というと、どうしても新刊にかたよってしまいます。そこでこのコーナーでは、新刊・既刊に関わらず、これまで私が読んだ発達障害関連の本の中から、オススメの本を紹介していきます。また、インタビューに登場してくださった著者の本もご紹介します。インタビューと合わせてお読みいただくと、より理解が深まるはずです。気に入ってくださったら、記事を見逃さないための登録をお願いします。

プロフィール

ジョリー・フレミング Jory Fleming (著)

1994年生まれ。自閉症を含めて複数の障がいを持つが、2013年にサウスカロライナ大学に進学し、2017年に卒業後(専攻は地理学と海洋地形学)、名門オックスフォード大学のローズ奨学金を得て、同年にオックスフォード大学の大学院に入学。2019年9月に修了(地理環境学)した。学生時代からボランティアとして子供たちの教育に熱心に取り組み、障がいを持つ人たちに対する人々の意識改革に力を注いでいる。また地理学と海洋地形学の研究者としての立場から、次世代のために美しい地球環境を整えたいと考えている。2020年に母校サウスカロライナ大学の研究員に就任し、学部の講義も担当しているほか、環境研究を通じて学んだことをもとに地域社会を支援している。趣味はバードウォッチング、ボードゲーム、スコティッシュ・ダンス。日本語も学習中。本書が初の著書となる。ホームページはhttps://joryfleming.com

リリック・ウィニック Lyric W. Winik (著)

ライター。プリンストン大学卒業後、ジョンズ・ホプキンズ大学で修士号を取得。子供の教育に強い関心があり、メリーランド州内の公立学校で10年以上ボランティア活動を続けている。趣味はハイキングで、ふたりの息子とレークランドテリアのクリーと楽しんでいる。

上杉隼人 Hayato Uesugi (訳)

翻訳者(英日、日英)、編集者、英文ライター、通訳、英語・翻訳講師。早稲田大学教育学部英語英文学科卒業、同専攻科(現在の大学院の前身)修了。訳書にマーク・トウェーン『ハックルベリー・フィンの冒険』(上下、講談社青い鳥文庫)のほか、ベン・ルイス『最後のダ・ヴィンチの真実 510億円の「傑作」に群がった欲望』(集英社インターナショナル)、「スター・ウォーズ」シリーズ、『アベンジャーズ エンドゲーム』『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』(いずれも講談社)、マイク・バーフィールド『ようこそ!おしゃべり科学博物館』(すばる舎)、ミネルヴァ・シーゲル『ディズニーヴィランズ タロット』(河出書房新社)、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(共訳、岩波現代文庫)、ヴィクトリア・ロイド=バーロウ『鳥の心臓の夏』(朝日新聞出版)など多数(日英翻訳を入れて100冊以上)。

ジョリー・フレミング(著) リリック・ウィニック(著) 上杉隼人(訳) 文藝春秋 (2023 年1月刊行)

大久保明子さんの装丁がことのほか美しい。製本も贅沢なつくり(仮フランス装)となっています。本棚のいい場所に置きたくなる本。この写真で凹凸ある表紙の紙の様子が伝わるといいのですが。

●「異世界」に生まれて

もし、全く違う世界に突然放り込まれたとしたら?

言葉は通じないし、文化も違う。どうやら記憶する方法も、思考する方法も違うようだ。正しいとされることも、違うかもしれない。そんな世界で周りの人と、どんなふうに生きていけばいいのだろう。そもそもこの世界は、どんなふうに成り立っているのだろう……。

著者のジョリー・フレミングに起きたことは、そんなことでした。

5歳で自閉症と診断されたジョリーにとって、ここは「異世界」そのもの。ジョリーにとって、安全とはとうてい思えないような場所でした。そのような異世界を、どのように生きてきたかを、編集者でライターのリリック・ウィニックの問いに応える形でジョリーが語ります。

普通の小学校への入学を断られたジョリーは、ホームスクーリングで学び、高校へ進学して、大学を卒業。2つの奨学金を得て、2019年9月にはイギリスの名門オックスフォード大学で修士号を修めます。その後、母校のサウスカロライナ大学にて、地理学と海洋科学の学士号を取得し、現在は研究者、教育家として活動しています。

●言葉を必要としないジョリーの思考

このようなプロフィールを知ると、「ギフテッドの話」と思われるかもしれません。もしくは、「自閉症の人が、世の中をどのように見ているかを教えてくれる本」だと、思うかもしれません。

私もそうでした。しかし、この本を読み終えて、最初の予想が大きくはずれていたことに気が付きました。この本は、ジョリーの個人的な物語を大きく超えたものでした。「自閉症の人が、世の中をどのように見ているか」についても、もちろん教えてくれるのですが、読み終えた後には、違う読後感が残りました。

一番の衝撃は、思考する際、ジョリーが「言葉を必要としない」ということです。

私たちは、言葉は思考の道具であると、当たり前のように考えています。当たり前すぎて、もはや「言葉とは何か」を考えることすら、しないかもしれません。言葉を次々と並べていくことで(今この瞬間に私がしているように)、思考は形作られます。

しかし、ジョリーに言葉はいりません。ジョリーは目にした情報をそのまま解釈し、思考します。それはたぶん、「りんごをりんごとして理解する」ことに近いのではないかと思います。

りんごが何かを知らない人に、言葉で説明するのは結構難しいことです。「赤くて丸みのある冬の果物で、食べると甘さの中に酸味があって。あ、青いっていうか黄色味がかった青リンゴというのもあるんだけどね……」。一方、その人にリンゴを渡せば、「りんごとは何か」のかなりの部分を、直感的に理解してもらえるはずです。食べてもらえば、さらによくわかってもらえることでしょう。

ジョリーはそんなふうに、物事を言葉に還元するのではなく、そのまま捉えているのだと思います。ジョリーの言葉の端々から、そのことが伺えます。

たとえば、ほかの人は「ああ、あれは木だね」とか「あれは本だね」とか対象物を見て言葉にします。でも、僕は目にした情報を解釈します。単語と結びつけるのではなく、木に関する過去の記憶を引き出します。言葉を使う必要はないんです。

僕は自分に話しかけるようなことはしません。僕自身と僕の内面について論議を重ねるのはものすごく時間がかかるから。物事を考える時は、ただ考えるだけ。僕自身と話す必要があるのかな?

僕は脳に保存した情報を引っ張り出してきてつなぎあわせて、一つひとつ見つめてみるだけです。

僕はアイデアを一直線に考えるということもしません。多くの人は物事を非常に直線的にというか、ここにひとつアイデアがある、正反対のアイデアもある、両者は線でつながっている、というように考えているように思います。でも、どうして線なんだろう?

ジョリーは思考を「ビーズ」で表現しています。ジョリーの中では思考というのは、小さなビーズが集合することで、ある形を成すようなものなのかもしれません。地理学と海洋科学を研究するジョリーにとって、視覚や三次元での思考は自然なことです。

僕の考えでは、チャートや地図で説明するほうが、人間が話して説明するよりずっと効果的です。みんな地図を描く。でも、地図に言葉はほとんどいらない。いい地図を描いて誰かに見せれば、その人たちは、ああ、これはよくわかる、と言うと思う。

●自分の思考の翻訳を始める

視覚を使い3次元(もしくは4次元)で思考するジョリーにとって、この世界の人々は「別の国の言葉」を話しているようなものでした。まったく自分の考えが相手に通じないからです。

18歳までほとんど言葉を話さなかったのは、思考をしていなかったからではありません。自身の思考を周りの人に伝えるためには、文字や言葉に落とし込むという「翻訳作業」が必要だったからです。

七歳か八歳、それより上の年齢の時の記憶もはっきりしません。その頃は徐々に自分をコントロールできるようになって、自閉症とのバランスが取れるようになっていた時期だと思う。それでもそのバランスはまだ十分に取ることができなくて、周りの環境に過剰に反応してしまうこともありました。形だけでも常時コントロールできるようになるには十五歳から十七歳くらいまでかかりました。

自閉症であることで人とのコミュニケーションは時に非常に困難ですし、日々活用できるエネルギーが枯渇してしまうこともあります。『「普通」ってなんなのかな』でも説明していますが、その大きな理由は、僕が僕の脳にあるものを、多くの人がコミュニケーションにつかう媒体に、すなわち文字や言葉に変換する必要があるからです。この変換はとてもむずかしいけれど、常に試みていますし、うまく変換したいと思っています。

言葉を話さないということで、うまく話せないということで、もしくはIQテストの点数が低いということで、私達は相手を判断してしまうことがあります。でも、それは、知性に対する一面的な見方でしかありません。

ジョリーは幼い頃、「自閉症のほうが脳を強くコントロールして」いたために、ほとんど何にも反応できなかったといいます。言葉をうまく話せなかったのは、自分が放り込まれた世界が、言葉を使って知性を表現する場だったからです。思考に言葉を使わない、それどころか思考を周りの人にわかってもらうためには、「言語への翻訳作業が必要」であるジョリーにとっては、周りの人の理解に合わせて、翻訳を覚えるための時間が必要だったのです。

●失いたくないもの

ジョリーは研究者が、自閉症の治療法をあれこれ探し出そうとすることに、違和感を覚えるといいます。

自分がもつ文化とは違う世界で生きることは大変なことだけれども、それでも自分の中に失いたくないものがたくさんあるからです。

失いたくない大事なものの中に、僕が感情や記憶に簡単に影響を受けない、ということがあります。さまざまな思考方法もそうで、利点がある。僕は人よりも視覚的に物事を考えられるみたいだから、それも失いたくないです。

知り合いに、幼い頃沖縄からボリビアに移民した方がいます。そのボリビアのコミュニティーでは、沖縄の文化が大切に守られ、保存されてきたといいます。外国にあっても、自分の文化を守りたいという気持ちが沸き起こるのはとても自然なことのはずです。

自閉症として、この世界で生きているジョリーにとって、この世界は単に自分とは違う文化圏にあるだけです。ジョリーにとっても、単に違う文化圏に住んでいるという理由で、自分の文化を否定する必要はないのです。

「まったく違う飛行機に乗っていて、まったく違う視点から物事を見ている」というジョリー。この世界は「自分の知性向きには設定されていない」けれど、なんとか私達にわかるように、自分の思考を伝えようとしてくれています。この本が読めるのも、そんなジョリーの努力のおかげなのです。

振り返って私たちは、自分たちの言葉や思考方法を当たり前のものとして、「普通でない」と自分が考える人に対するコミュニケーションの方法に対する努力を、怠ってはいないでしょうか。

「普通」って、何なのか。

自分たちが考える「普通」は、本当に普通なのだろうか。それが、この本が私たちに伝えたかったことなのだと思います。

ジョリーはこう答えています。

時々周りを見まわしていると、ほかの人とうまく話せない人がたくさんいることがわかる。その人たちは自閉症は障がいと思うかもしれないけど、僕は少なくとも自分がほかの人たちと話せないことはわかっている。いろんなところで怒りを目にすると、こんなふうに言いたくなる。

「ねえ、みんなも全員、障がい者じゃないかな。みんなまったく同じだから、気づいてないだけだよ」

*上杉隼人さんによるジョリーのインタビューはこちら

*記事は自由にシェアしてください。気に入ってくださったら、ご登録をお願いします。記事がメールアドレス宛に配信されるようになります! 無料版、有料版から選べます。

すでに登録済みの方は こちら